最近は店頭で見つからない、昔ながらの酸っぱくて、しょっぱい梅干を食べたい方もいるでしょう。

また、日本古来の製法で作った梅干しを自家製で作ってみたい方もいるのではないでしょうか?

そこで、本記事では、昔ながらのしょっぱくて酸っぱい梅干しの失敗しない簡単な作り方を紹介します。

また、昔ながらの製法で作った梅干しには、どんなメリットや効果があるのかも紹介します。

初めてでも失敗無く昔ながらの素朴な味の自家製でおいしい梅干しを作りましょう!

日本古来の梅干しとは?

日本の伝統的な梅干しは、青梅を塩漬けにし、自然の力で発酵・熟成させた保存食品です。

添加物や調味料を一切使わず、梅と塩だけで作られるシンプルな製法が特徴で、その歴史は平安時代まで遡ります。

伝統製法の特徴

古来の梅干しは塩分濃度が18~20%と高く、強い殺菌力を持っています。

現代の調味梅干しとは異なり、梅本来の酸味と塩味だけが際立つ素朴な味わいが特徴です。

保存性に優れ、常温で数年間保存できるため、非常食としても重宝されてきました。

江戸時代には「梅はその日の難逃れ」という言葉があり、毎朝一粒食べることで一日の健康を願う習慣がありました。

現代との違い

現在市販されている梅干しの多くは減塩タイプで、甘味料や調味料が加えられています。

一方、伝統的な梅干しは塩分が高く、添加物を使用しないため、梅と塩だけの純粋な味わいを楽しめます。

製造期間も現代の工業的製法に比べて長く、自然の発酵プロセスを経ることで独特の風味と栄養価を獲得します。

しょっぱくて酸っぱい梅干しのメリット

高塩分で酸味の強い伝統的な梅干しには、現代の調味梅干しにはない健康効果があります。

強い塩味と酸味は、単なる味の特徴ではなく、身体に与える様々な恩恵の源となっているのです。

優れた殺菌・抗菌作用

梅干しの強い酸味の主成分であるクエン酸は、強力な殺菌・抗菌作用を持ちます。

食中毒の原因となる細菌の繁殖を抑制し、お弁当やおにぎりに入れることで食品の腐敗を防ぎます。

高い塩分濃度と相まって、天然の防腐剤としての役割を果たし、食の安全を守ってくれます。

昔から「梅干しを入れたお弁当は腐らない」と言われるのは、この科学的な根拠があるためです。

疲労回復と代謝促進

クエン酸は疲労物質である乳酸の分解を促進し、エネルギー代謝を活発にします。

また、高い塩分は発汗によって失われたナトリウムを補給し、体内の水分バランスを整えます。

夏場の熱中症予防や、激しい運動後の回復に効果的で、自然のスポーツドリンクとしての機能を持っています。

消化促進と食欲増進

梅干しの酸味は唾液の分泌を促し、消化酵素の働きを活発にします。

胃液の分泌も促進されるため、消化不良の改善や食欲不振の解消に役立ちます。

「梅干しを見ただけで唾液が出る」という現象は、条件反射によるもので、消化機能の準備が整うことを示しています。

日本古来の作り方で作った梅干しの効果

伝統的な製法で作られた梅干しは、現代の工業的製法では得られない独特の健康効果を持っています。

時間をかけた自然発酵プロセスが、梅の持つ栄養成分を最大限に引き出し、身体に優しい形で提供してくれます。

豊富なミネラル含有量

天然塩を使用した伝統的な梅干しには、カルシウム、マグネシウム、カリウムなどの必須ミネラルが豊富に含まれています。

これらのミネラルは骨の健康維持、筋肉の正常な収縮、神経伝達の円滑化に重要な役割を果たします。

特に現代人に不足しがちなマグネシウムは、ストレス軽減や良質な睡眠の促進にも効果があります。

腸内環境の改善

自然発酵によって生成される有機酸は、腸内の善玉菌の増殖を促進し、悪玉菌の活動を抑制します。

腸内フローラのバランスが整うことで、便秘の解消、免疫力の向上、肌の健康維持などの効果が期待できます。

また、梅干しに含まれる食物繊維も腸の蠕動運動を促進し、デトックス効果を高めます。

血液浄化作用

梅干しに含まれるクエン酸は血液をサラサラにし、血液循環を改善する効果があります。

また、梅の成分であるムメフラールは血流を促進し、動脈硬化の予防に役立ちます。

定期的な摂取により、高血圧や心筋梗塞などの生活習慣病のリスクを軽減できる可能性があります。

抗酸化作用による老化防止

梅干しには強力な抗酸化物質が含まれており、活性酸素による細胞の酸化を防ぎます。

これにより、老化の進行を遅らせ、がんや生活習慣病の予防効果が期待できます。

特に梅の皮に含まれるポリフェノールは、美肌効果や認知機能の維持にも貢献します。

昔の梅干しは、震えるくらい酸っぱかった!

夏休みに田舎に帰ると、おばあちゃんが作った昔ながらのしょっぱくて酸っぱい梅干しが、夏の暑さと相まって記憶に残っているのです。

JAS法で「梅干し」と呼べるのは?

実は、「梅干し」の呼び方がJAS法で決まっています。

梅干し

JAS法では、濃度25~30%の塩で漬けこんだ梅を干したものを「梅干し」と呼びます。

調味梅干し

最近のスーパーで売られている梅干しには減塩のものがあります。

ホワイトリカーや調味料を加えて塩の濃度を下げたこのような梅干しを「調味梅干し」といいます。

ハチミツ梅干し、鰹梅干し、黒糖黒酢仕込みなどは「調味梅干し」なのです。

日本古来の梅干しの作り方

日本古来の梅干しは塩分濃度が濃くてしょっぱく、とってもすっぱいのです。

塩の濃度が25%~30%で梅を塩漬けにした後、3日ほど日干しにします。

これを「土用干し」といい、この状態のものを「白干し」と呼びます。

これは保存性に優れており、塩分が20%前後に仕上がります。

土用干の後、再度漬ける「本漬け」にしてつくられたのが伝統的な梅干しの製法です。

赤い梅干は江戸時に始まり、シソで赤く着色されるようになったとされています。

梅の種類

梅干しに使える梅の種類を説明します。

6月中下旬になると梅干し用の梅がスーパーなどで売りだされます。

(1)青梅

青梅は、青く硬いのです。

梅酒などに向いています。

梅干しで使う時には、黄色く熟したものを使います。

青梅は注意!「青酸配糖体」

幼い青梅は食べないでくださいね。

梅の種や果肉には、「青酸配糖体」という物質があります。

青酸は、人間の体内に入ると呼吸困難や目まいなど深刻な影響を与えます。

しかし、含まれる量はごくわずかです。

成人で約300個、子どもなら100個ほど食べないと深刻な影響は出ないといわれています。

「青梅を食べて倒れる」というのは現実味のない話なのです。

とはいえ注意が必要です。

特に種には青酸配糖体が果肉よりも10~20倍、含まれているのです。(参考:JA福岡中央会)

(2)白加賀梅(しろかが、又は、しらかがと呼ぶ)

江戸時代からの歴史があり生産量の多い梅です。

主な産地は関東地方で、南高梅に似ていて、実の粒は大きいです。

陽光に当たった面は熟すと次第に紅を差してくるのが特徴です。

果肉は緻密で肉厚ながら繊維が少ないので、梅干に適しています。

(3)南高梅

梅干しでは有名な「南高梅」。

全国1位の梅の生産地である和歌山県を代表する品種です。

実の粒が大きいのに種が小さく、皮が薄くて果肉が柔らかい梅。

梅酒や甘露煮など梅そのものを食べる物に向いている。

よく日が当たった部分がほんのりと赤くなるのが特徴。

こだわりの梅干を作る場合は、南高梅をつかっています。

梅干しには、南高梅か白加賀梅を使うのがおすすめ

梅干しには「南高梅」あるいは「白加賀梅」を使います。

種が小さく、果肉が多く皮が柔らかいので、出来上がった時に食べやすいからです。

梅干しを作る準備

では梅干しを作る準備について順番に説明します。

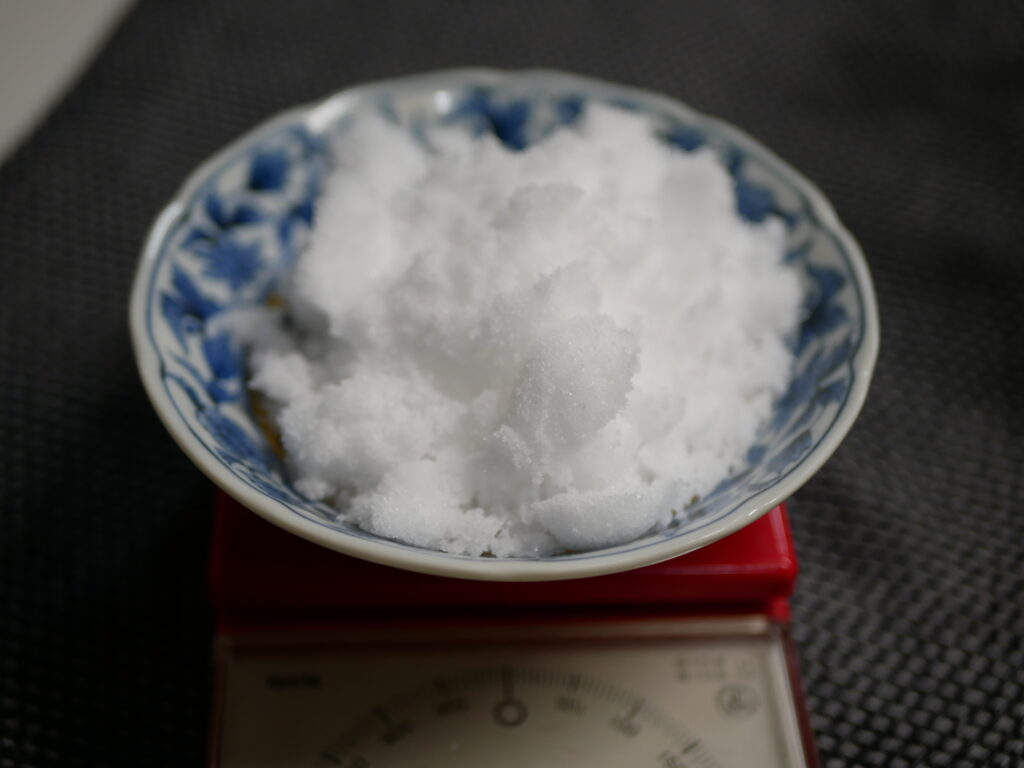

(1)塩は20%。カビが生えない濃度で失敗無し

梅の重さに対して20%の塩を使います。梅1kgなら塩200gです。

これ以下だと、カビが生える可能性があり、梅や容器などを相当消毒する必要が出てきます。

塩が20%以上なら容器や梅を焼酎で消毒しなくてもカビは生えません。

つまり、失敗しないのです。私は25%近くで作っています。

作り方は簡単です。しそを使った赤い梅干は面倒なので、しそを使わない梅干しを作っています。

(2)梅が黄色く熟すまで待つ

始めに、買ってきた梅をよく見ます。黄色く熟していれば、すぐに使えます。

しかし、青い部分が残っていたりすると、まだ完全には熟していないので、熟すまで待ちます。

新聞紙に梅を並べて、部屋に置いておくと数日で甘い桃のような香りが部屋に漂ってきます。

ほぼ黄色くなったら仕込み開始です。

(3)水でかるく洗う

梅を軽く水ですすぎます。ゴミを取る程度です。

洗ったらザルにあけて水を切ります。

それから、キッチンペーパーで水分を取ります。

(4)梅の「へた」を取る

つまようじで梅のへたを取りのぞきます。

梅が木になっている時に繋がっている部分にあるところです。

梅干しの仕込み

梅干し作りの準備がおわったら、いよいよ梅干しの仕込みです。

仕込みの手順を順番に説明します。

梅干しを仕込む容器は、梅酒用のビンやプラスティックの容器やカメでも大丈夫です。

良く洗って、水分を乾かして用意しておきます。

(1)梅と塩を交互に入れる。

容器の底に梅を並べます。

次にその上に塩をバラまき、さらに梅を載せ、その上に塩をバラまきます。

このように塩と梅を交互に重ねていきます。

最後には、残った塩を上から全部バラまきます。

(2)重石を乗せて、水が上がるまで待つ

梅の種類や熟度によって、重石1㎏~2㎏程度を選んで乗せて仕込みは終わりです。

重石は買う必要はありません。

重石にはペットボトルに水を入れて使っても十分です。

梅を仕込んだ容器の一番上にお皿を乗せて、その上からペットボトルを乗せても良いです。

2023年は、下記のようにジャムの瓶をきれいに洗浄して、ラップでくるんでから載せています。

ビンの周りからごみは入らないようにラップで巻きました。

梅の種類と重石の目安

重石の重さの目安は、梅の熟度によって変えます。

- 未熟なかたい青梅:梅の重さの2倍

- 青梅で完熟まであと少し:梅の重さの1.5倍

- 完熟した黄色い梅:梅と同じ重さ

未熟な梅は水がなかなか上がりにくいので、重い重石を乗せて上がりやすくします。

また、熟した梅はやわらかく水が上がりやすいの梅の重さと同じにします。熟していると潰れやすいことも軽くする理由です。

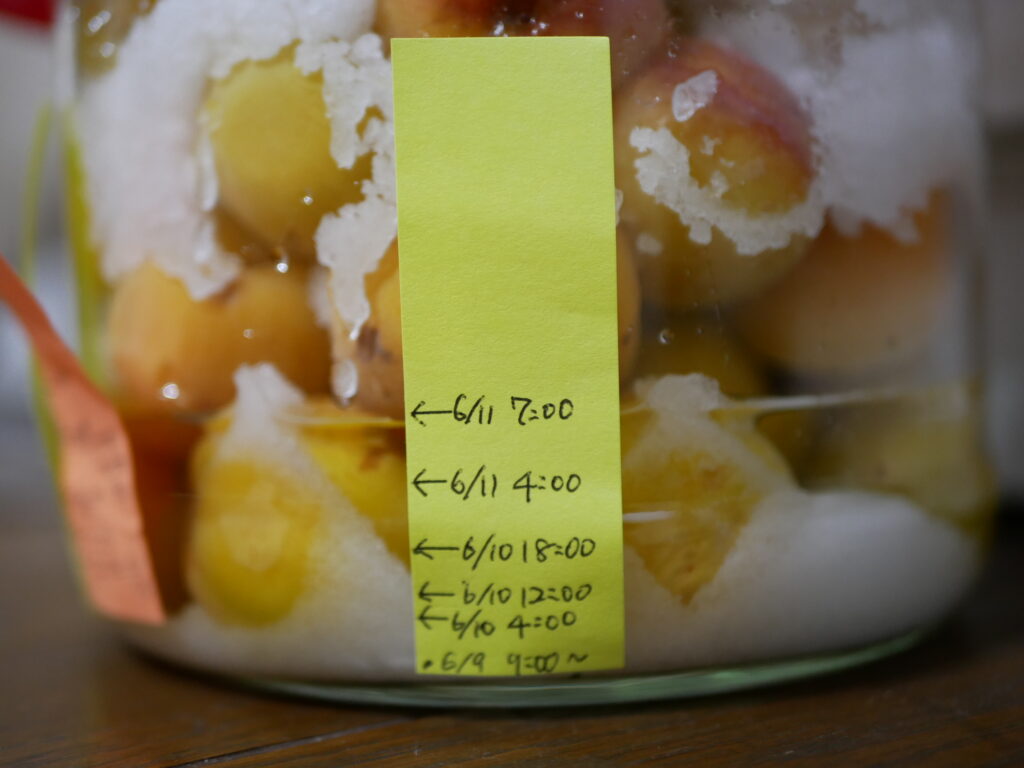

(3)3日目位に梅の上まで水が上がってくる

最初は、底に少し水が見える程度ですが、日ごとに増えていきます。

2023年はこんな感じで記録してみました。

1日目(6月9日)は水の上りは、ゆっくりです。

2日目(6月10日)からは水の上りが加速してきます。

3日目位に、上まで水が上がってきたら順調です。

最後には梅の高さの2倍ほどまで水が上がってきます。

水の上りが良くないときの裏技

水の上りが思わしくないときは、梅酢を少し入れてあげると効果があります。

その場合、梅酢はビンのフチからそっと入れます。梅についた塩が取れないように入れるのがコツ。

なので、今年作った梅干しの梅酢は来年用に取っておくといいですね。

水が上がったら、重石は取った方がいいのか?

1週間過ぎたころには、塩が少し底に残っているか、あるいは溶けきっていると思います。

この時に迷うのが重石はそのままか、取ったほうがいいのか?という悩み。

結論は、重石は重さを変えてそのまま継続して使います。

理由は、重石があることで梅が浮いて空気と触れることでカビの発生などを予防するため。

おすすめの方法は、だいたいその時点で重石の重さを半分程度にすることです。

理由は、梅のエキスが出て水が上まで来たら軽くしても出来具合に変わらはないからです。

梅干しがつぶれすぎない仕上がりになると思います。

梅干しの仕上がりは重石の重さはあまり関係ないです。

(4)7月下旬、梅雨明け!晴れの日を待つ

そのまま、梅雨明けまで置いていきます。7月下旬ごろでしょうか。

梅雨明け宣言が出ると、外は夏空が広がっているでしょう。

カンカン照りの夏空です。

天日干しをする

いよいよ仕込んだ梅を天日干しします。土用干しと昔から言われています。

干すことでうま味が増すのと細菌も殺せるので長持ちするのです。

昔から「三日三晩干す」とあります。

三日三晩でなくとも大丈夫です。

1日でも良いし、3時間程度でも良いのです。

【関連記事】

三日三晩干すときは次の手順でおこないます

1日目:天日干しして夜は室内に取り込みます。もし、ふっくらした仕上がりにしたいときは、梅酢に戻します。

2日目~3日目:室内から出して天日干しします。2日目からは室内に取ず、夜露にさらします。

4日目:取り込みます。

この間、梅干しをひっくり返して天日干しするのですが、朝か夕方に行います。理由は梅がくっついてひっくり返すと敗れる恐れがあるからです。

天日干ししたら完成です。

早いものでは、1回干した梅干しを食べる事が出来ます。

是非、できたての梅干しを食べて見て下さい。

出来立ては、しょっぱいのと酸っぱいのがとても強いです。

3カ月位すると、ちょっとまろやかに感じてきます。

1年も経つとさらに美味しいのです。

天日干しするほどに美味しくなる。

私は、1日に10時頃から午後3時頃まで干して、また元の梅酢のはいった容器に戻しています。

そして、また天気が良い日に同じように干しています。すごい方は、次の年の梅雨明けに、また干す方もいます。

3年ものを干したり、5年ものを干したりします。

どんどん美味しくなっていくのです。

梅干しの保存方法

天日干しした梅干しは、そのまま容器で保存してもいいのです。

また、少し濡れている方が好みの場合は、干した梅干しを梅酢の中に一度くぐらせてから別の容器にいれてほぞんすると、湿った梅干となります。

下の写真が、梅酢にくぐらせて湿らせた仕上がりです。

しょっぱくて、超酸っぱい梅干です!!

もちろん、元の容器にひたひたと梅干を戻しても、また美味しいのです。

自分が美味しい方法で保存すればいいのです。

梅酢の利用方法

梅干を着けていた容器には、梅酢が残っています。

これは貴重な梅酢です。

料理やちょっとだけ冷水に混ぜて飲むと、塩分や酢酸、その他の栄養分が取れて体にも良いのです。

捨てないで利用しましょう。

◆次の年に梅干しを仕込むときに梅酢を少し入れると水の上りが早くなります。梅酢は捨てないで取っておきましょう。

梅干しの「クエン酸」効果

酸っぱい梅干しが酸っぱい理由は、「クエン酸」と呼ばれる成分によるものです。

(1)新陳代謝が活発になる

クエン酸には、血液の流れを促進する効果があります。

疲労物質や老廃物を体に溜めこまず、新陳代謝が活発になるという効果が期待できるのです。

(2)お通じを促す

クエン酸は腸を刺激してお通じを促す効果があることもわかっています。

(3)脂肪燃焼の効果

梅干しには「バニリン」という成分が含まれていて、脂肪燃焼効果があると言われています。

ダイエットに効果があると言われているのです。

梅干し作りの記録

これまで作った日本古来の酸っぱくてしょっぱい梅干を作った記録を紹介します。

2022年6月の梅干し作り

梅は1kgで塩分濃度は少し高めの25%~30%あたりです。

2022年6月は空き瓶で仕込んでみました

今年は買ってきた梅の品質を3段階に分けて「空き瓶」を利用して仕込んでみました。

梅の品質の分類は次の3種類です。

- 「A級」:いい梅

- 「B級」:普通の梅

- 「C級」:キズの梅

またお徳用インスタントコーヒなどの空き瓶を使いました。

オモリは小さな空き瓶に水を入れて利用します。

昨年までオモリが重すぎたせいで梅がぺしゃんこになったので、今回は軽めにしてみました。

オモリが軽くてもしっかり水が上がってきました。

梅もふっくらしたままです。

小瓶に水を入れたオモリは、こんな風にして使います。

ラップでくるんで使うと小瓶が塩水で汚れません。

梅に直接触れるのがラップなので衛生的です。

2022年の梅は梅雨明けの7月23日に天日干しをしました。

今年は半日だけ天日干しをしてから、また梅酢の中にもどして冷蔵庫に保管。

赤くない日本古来の酸っぱくてしょっぱい梅干しの完成です。

今年の出来具合は、A,B,C級に梅を分けて作ったので成功です!

いい梅は柔らかく、かなり酸っぱい梅干しに仕上がりました。

10月までに食べきってしまいました(笑)

2023年6月の梅干し作り

今年は、南高梅の熟したものがスーパーに売っていたので使いました。

1Kgで880円です。

記事で紹介した手順で2023年も梅干を仕込みました。

今年の出来栄えが楽しみです!

おわりに

日本古来の製法でつくる酸っぱくてしょっぱい梅干しの自家製作り方を説明しました。

梅干しはその昔、薬としても用いられた貴重は保存食だったと伝えられています。

多忙な現代こそ、昔ながらの酸っぱい梅干しを食べて元気に頑張って行きましょう。

2024年は梅が不作でしたが、2025年は、豊作のようです。

今年は、たくさん作る予定です^^

みなさんも、ぜひ、チャレンジしてみてください!