こんにちは、お母さん方。10歳前後のお子さんがお手伝いをしてくれないとお悩みではありませんか?

実は、この時期の子供たちにとって家事の手伝いは、ただ親を助けるだけでなく、子供自身の成長にとっても大切な経験となります。

今回は、お子さんに上手にお手伝いをしてもらうための方法や、年齢に合わせたお手伝いのリスト、そしてその成功のコツについてご紹介します。

お子さんのお手伝いに関する2つの疑問

「子供にどんな家事を手伝わせるべき?」

「どのくらいの頻度でお手伝いをさせればいい?」

このような疑問をお持ちのお母さんは多いのではないでしょうか。

結論から先にまとめます。

10歳前後のお子さんには、自分の身の回りのことを整えるお手伝いから始めるのがおすすめです。

例えば、自分の使った食器を下げる、洗濯物をたたむ、自分の部屋の掃除などが適しています。

頻度については、毎日の習慣にできるものと週に1〜2回のものを組み合わせるのが効果的です。

大切なのは、お子さんの年齢や性格に合わせて無理のない範囲で続けられることです。

短時間でも毎日続けられるお手伝いを習慣づけることで、責任感が育まれていきます。

お手伝いの4つの大きなメリット

お子さんがお手伝いをすることには、様々なメリットがあります。

- 自己肯定感の向上: 「自分でできた!」という達成感は、子どもの自信につながります。

- 生活スキルの習得: 将来一人暮らしをしても困らない基本的な生活スキルが身につきます。

- 責任感の育成: 任された仕事をやり遂げることで、責任感が育まれます。

- 家族の絆の強化: 家族みんなで協力することの大切さを学べます。

お子さんの成長を支える重要な要素となるのです。お手伝いを通じて子供が得られるメリットは人生の様々な場面で役立ちます。

家族の一員として役割を果たす経験は、共同体の中での自分の存在価値を実感させ、自己肯定感を高めることにつながります。

また、家事の基本を学ぶことは将来の自立にも直結する重要なスキルです。

自己肯定感の向上

お手伝いを通じて「家族の役に立っている」という実感を得ることで、子供の自己肯定感が高まります。

「ありがとう」と感謝されることで、自分の行動が周囲にポジティブな影響を与えていることを実感できるのです。

このような経験の積み重ねが、子供の心の成長を促します。

生活スキルの習得

基本的な家事スキルを幼い頃から身につけることで、将来の自立に向けた準備ができます。

料理、洗濯、掃除など、生きていく上で必要な技術を少しずつ習得することは、子供の将来にとって大きな財産となります。

責任感の育成

決められたお手伝いを継続することで、約束を守る大切さや責任感が育まれます。

最初は親のサポートが必要でも、徐々に自分でやり遂げる経験を積むことで、「やればできる」という自信にもつながります。

家族の絆の強化

一緒に家事をすることで、家族とのコミュニケーションの時間が増え、絆が深まります。

共同作業を通じて協力する喜びや、家族の一員としての存在感を実感できるのは、子供の心の成長にとって大切な要素です。

年齢別おすすめお手伝いリスト

お子さんの年齢に合わせた適切なお手伝いを選ぶことが、成功への第一歩です。無理なく取り組めるものから始めて、徐々にステップアップしていくことをおすすめします。

年齢によって子供の能力や興味は異なります。できることを増やしていく喜びを感じられるよう、発達段階に合わせたお手伝いを提案することが大切です。

また、お子さんの得意分野や好きなことを活かしたお手伝いを選ぶと、より意欲的に取り組んでくれるでしょう。

年齢別におすすめのお手伝いリストをまとめました。

2〜3歳

この年齢では「お手伝いごっこ」から始めましょう。大人と一緒に行うことがポイントです。

- おもちゃの片付け(自分で使ったものを箱に入れる)

- 洗濯物をかごに入れる

- 簡単な食器運び(割れないもの)

- ごみをごみ箱に捨てる

4〜5歳

少し複雑な指示も理解できるようになります。

- 自分の布団敷き・片付け

- テーブル拭き

- 洗濯物たたみ(ハンカチやタオルなど簡単なもの)

- 食事の準備(お箸やコップを並べる)

- ペットの餌やり

6〜7歳

基本的な生活習慣を自分でできるように。

- 自分の衣類の整理

- 簡単な掃除(ほうきでの掃き掃除など)

- 食後の食器運び

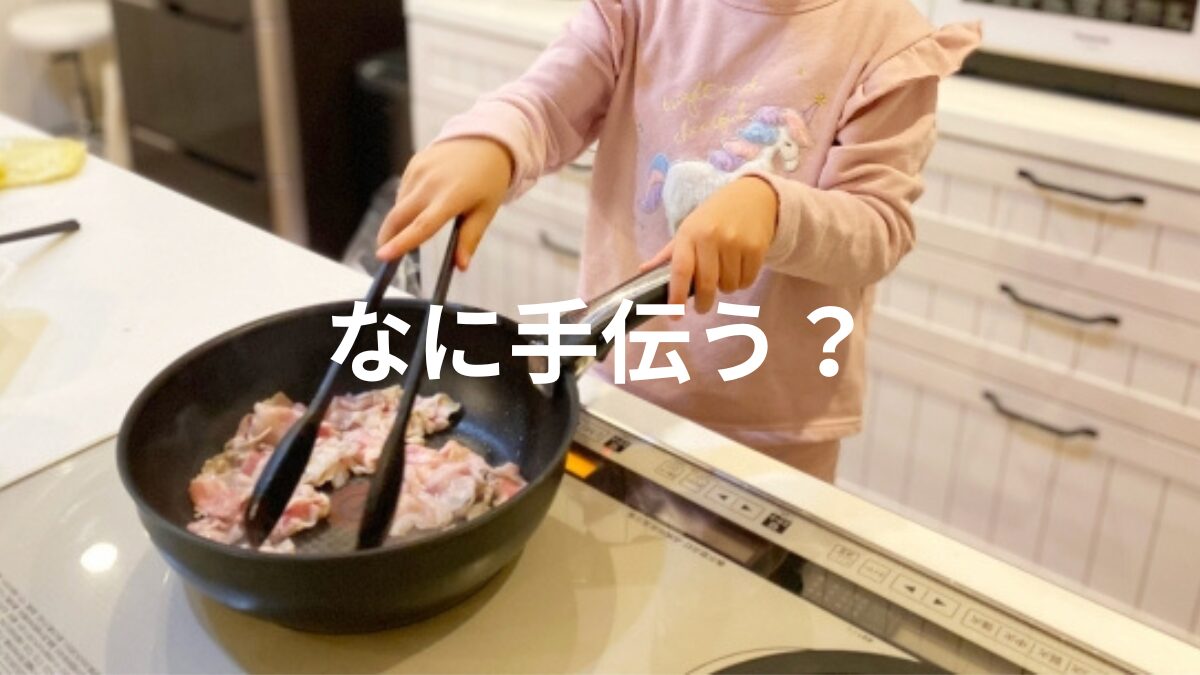

- 簡単な料理の手伝い(材料を混ぜるなど)

- 玄関の靴を揃える

7〜8歳

この年齢では基本的な身の回りのことができるようになる時期です。簡単な作業から始めて、達成感を味わえるようにサポートしましょう。

- 自分の使った食器を片付ける

- 洗濯物を種類ごとに分ける

- ペットの世話(餌やり、水の交換)

- 玄関の靴を揃える

- 自分のおもちゃの片付け

9〜10歳

少し複雑な作業も理解できるようになり、責任のある仕事も任せられる年齢です。

- 簡単な料理の手伝い(野菜を洗う、サラダを作るなど)

- 掃除機をかける

- 洗濯物をたたむ

- ゴミ出しの準備

- 食事の準備と片付け

11〜12歳

より高度な家事にも挑戦できる年齢です。一人で完結する作業を任せることで、達成感と自信を持たせましょう。

- 簡単な料理を作る(トースト、サンドイッチなど)

- 浴室の掃除

- 庭の手入れ(水やり、落ち葉拾いなど)

- 弟や妹の世話を手伝う

- 買い物の一部を任せる

お手伝いを成功させるコツ

お子さんがお手伝いを前向きに続けられるようにするためには、いくつかのポイントがあります。無理なく楽しく継続できる環境づくりが大切です。

お手伝いを習慣化するには、子供の自発性や達成感を大切にする関わり方が効果的です。単なる「やらされ感」ではなく、家族への貢献や自分の成長を実感できるような声かけや工夫が重要になります。

また、お子さんの成長に合わせて徐々に任せる範囲を広げていくことも大切です。

楽しさを取り入れる

お手伝いをゲーム感覚で楽しめるよう工夫しましょう。

例えば、タイマーを使って「何分でできるかな?」というチャレンジを設けたり、音楽をかけながら掃除をすることで、楽しみながら取り組める環境を作ります。

感謝の気持ちを伝える

お手伝いをしてくれたら、具体的に何が助かったのかを伝えて感謝の気持ちを表現しましょう。

「お皿を下げてくれて助かったよ。おかげでママは次の準備ができたよ」など、子供の行動がどう役立ったかを具体的に伝えることが大切です。

段階的に教える

一度にすべてを完璧にさせようとせず、スモールステップで教えていきましょう。

最初は一緒にやって見せ、徐々に手を放していくアプローチが効果的です。子供のペースを尊重し、焦らずに取り組むことが長続きのコツです。

選択肢を与える

「食器を洗うか、テーブルを拭くか、どちらがいい?」など、お手伝いの内容に選択肢を与えることで、子供の自主性を尊重できます。

自分で選んだことで、より責任感を持って取り組むようになります。

まとめ:お手伝いは子供の自信と成長につながる

お子さんのお手伝いは、単なる家事の分担以上の価値があります。「できた!」という成功体験の積み重ねが、子供の自信と成長を促します。

今日からでも、お子さんと一緒に小さなことから始めてみませんか?

お手伝いを通じて子供が得る経験は、学校では学べない貴重なものです。家庭での実践的な学びは、社会性や生きる力を育み、子供の将来の土台となります。

焦らず、子供のペースに合わせて、楽しみながら続けていくことが何よりも大切です。

最後に、完璧を求めすぎないことも重要です。

子供のお手伝いは、結果よりもプロセスに価値があります。

失敗も含めて、家族で共に成長していく姿勢で接することで、お子さんは安心してチャレンジできるようになります。

お手伝いを通じて、お子さんの素晴らしい成長を見守りましょう。