社会人になってからノートを手に取る機会が減ったという人も多いかもしれませんが、アイデアの整理や日記、家事のメモなど、書くことの価値はむしろ年齢とともに高まっています。

とはいえ、「なんだか書きづらい」「続かない」と感じたことがある方は、もしかするとノートの選び方に原因があるかもしれません。

そこで今回は、書きやすいノートの選び方について紹介します。

また、ぼくが実際に利用してみた体験も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

書くのが楽しくなり、美しい記録ノートが残せます。

書きやすさは紙質と罫線で決まる

一見どれも同じに見えるノートですが、実際に書いてみると違いは歴然です。

たとえば、安価なノートにありがちな「ツルツルしすぎる紙」は、ボールペンだとインクが乗りすぎてにじんだり、万年筆だと引っかかったりします。

逆に、ざらざらしすぎる紙は摩擦が強く、筆圧が必要になるため長時間の筆記には向きません。

ぼく自身、以前に100円ショップで購入したノートを仕事用に使っていたのですが、どうにもペンの滑りが悪く、1ページ書くのも一苦労。結果、メモの習慣が定着せずに手放しました。

罫線についても、自分の筆記スタイルに合っていないと使いづらく感じます。

細かすぎる罫線だと、字を小さく書こうとしてストレスになりますし、逆に太すぎると余白が多く、何を書いたか分かりにくくなります。

サイズと用途が合っていないと続かない

書きやすさは「ノートそのものの大きさ」にも関係します。

一時期、持ち運びに便利なA6サイズのノートを愛用していたことがありました。

しかし、会議中にサッとメモを取ろうとするとスペースが足りず、文字がぎゅうぎゅうに詰まって読みにくくなってしまったのです。

結局、見返す気にもなれず放置。

A5サイズに戻してからは、ストレスなく書き込めるようになり、自然と習慣化しました。

また、用途に合っていないノートを使うと無駄が多くなります。

日記には日付入りのフォーマットが便利ですし、アイデア出しには無地や方眼が向いています。

目的に合ったノートを選ぶことは、書きやすさと継続しやすさの両方に直結します。

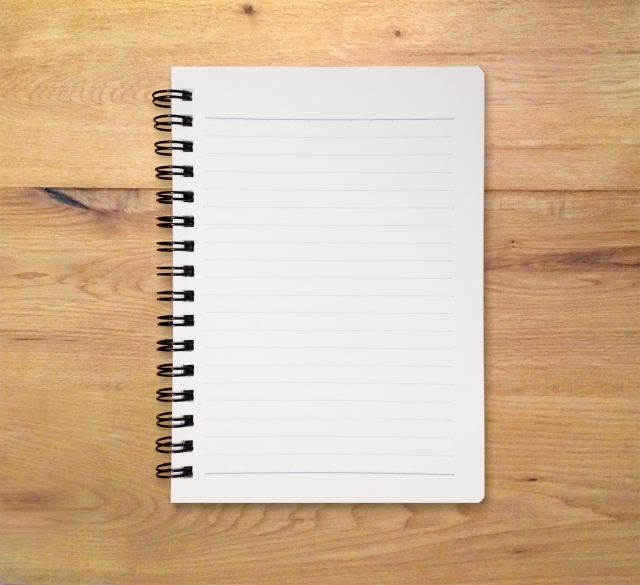

製本の種類にも注目したい

書き心地を左右するのは、実は「綴じ方」だったりもします。

たとえば、真ん中が盛り上がる「中綴じノート」はページの端まで書きづらく、利き手によっては手が当たって書きにくく感じることもあります。

一方で、リングノートは見開きがしやすく、ページを片手で押さえずに済む点が魅力。

ぼくは以前、左ページに手が当たって書きづらくなるのが嫌で、わざわざリングノートの左ページを破って使っていた時期がありましたが、リングタイプに変えてからはそのストレスから解放されました。

ただし、リングノートは収納時にかさばりやすいので、保管を重視する人には不向きです。

バランスを見て選ぶ必要があります。

自分にとっての「書きやすさ」を知ることが第一歩

ノート選びの正解は人それぞれですが、「なんとなく」で選ばず、自分がどんなシーンで、どんな筆記具を使って、どんな目的で書くのかを明確にすることが大切です。

ぼくの場合、ペンとの相性や持ち運びのしやすさ、そして「見返したくなるデザイン」であることも大きな判断基準です。

最初は少し面倒に思えても、一度自分に合ったノートに出会えれば、それだけで書く時間が楽しくなり、習慣として続けやすくなります。

書きやすいノートを選んだ体験談

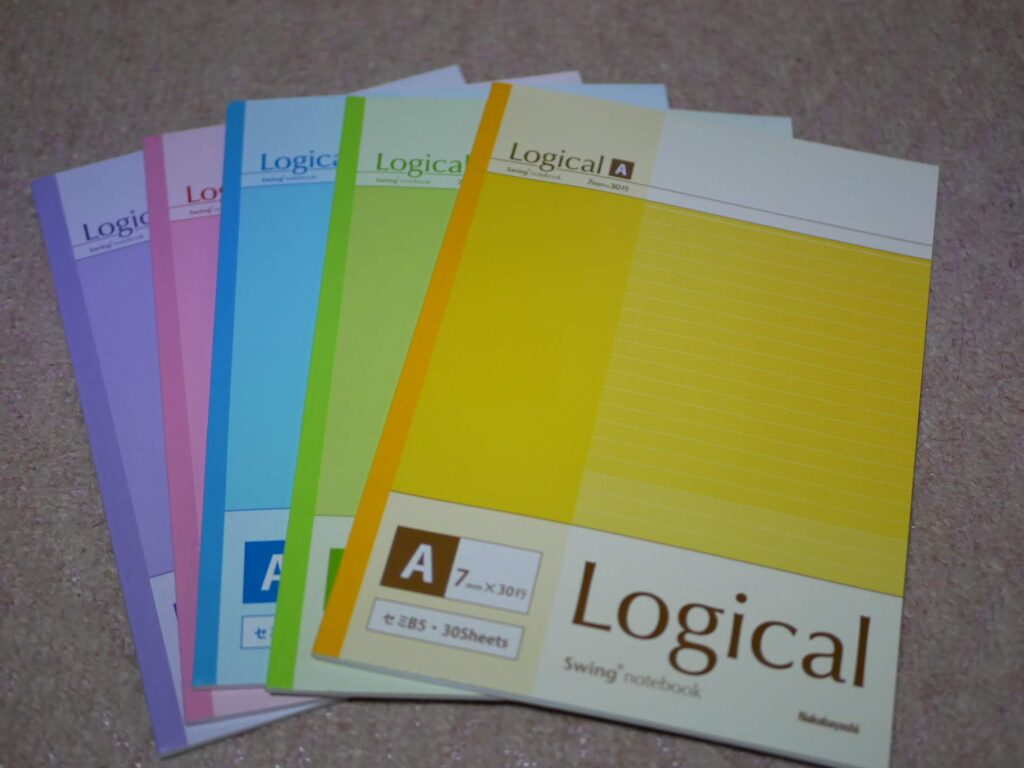

書きやすいナカバヤシのノートを紹介します。

日本製のノートで使い易く書きやすい特徴を持っています。

日本製ならではのアイデアが盛り込まれていてしかもリーズナブルな価格なのです。

万年筆でもきれいに書けます。方眼ノートを紹介します。

ナカバヤシ(株)日本製ノートとは?

1923年(大正12年)に図書館製本・古文書の修復業で創業したナカバヤシ株式会社(本社東京板橋区)です。

手帳やアルバム、ノートなどの紙製品やレターケースなどの収納用品、シュレッダをはじめとした事務機器などを取り扱っている会社です。

日本製のノートは使ってみて初めて良さがわかります。

どんなノートなのか?

書きやすいノートはなかなか見つからないものです。

ノートを探している中で出会ったのがナカバヤシの「Logical Swing Notebook」です。

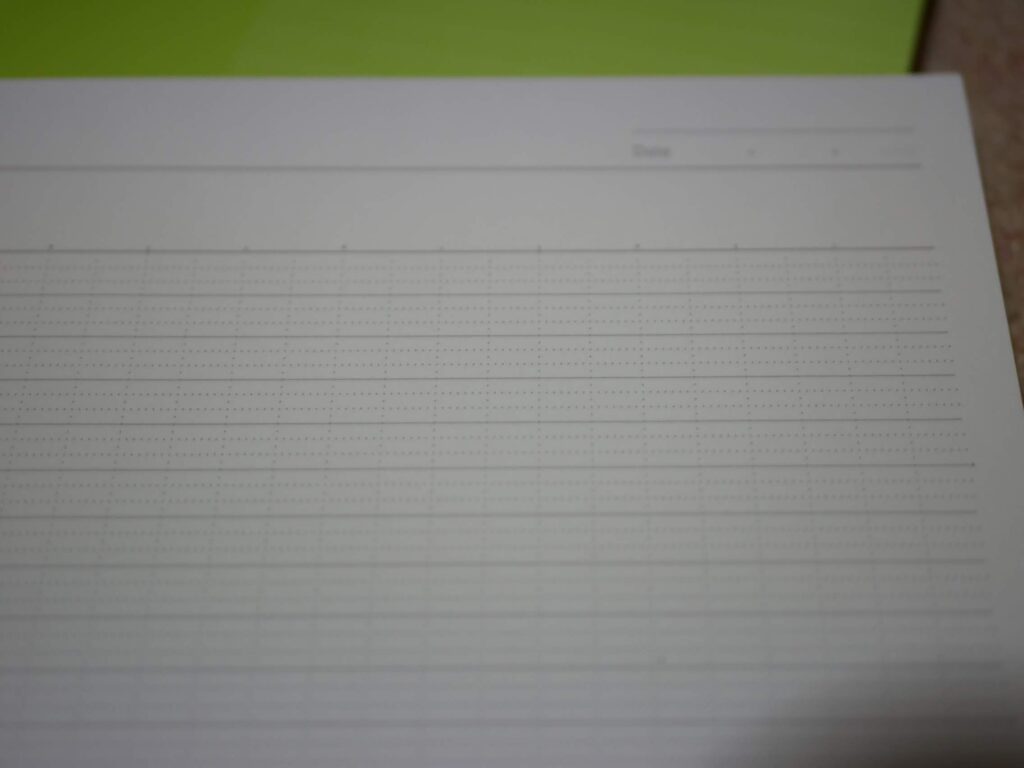

最も大きな特徴は「方眼ノート」だということです。普通のノートは横に罫線が引いてあるのですが、このノートは方眼になっています。

だたの方眼ではなく、方眼の中がさらに上中下と点線で3段になっています。

つまり行間がきれいに取れるのです。上段を空けて中下段に文字を書くけば行間がきれいに取れる工夫です。

書いた文章をきれいに見せることができるノートです。

薄い色の方眼なので目立たないので方眼を意識せずに使えます。

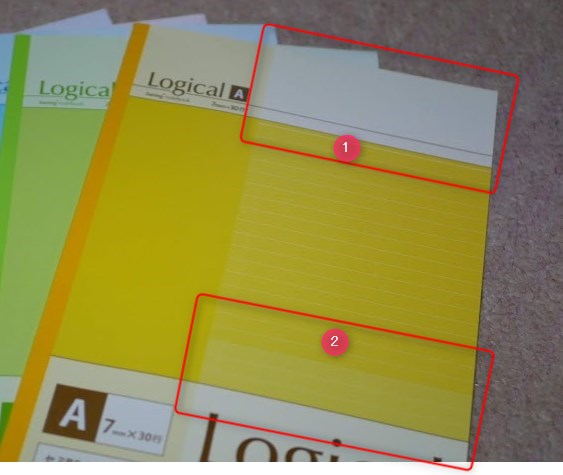

表紙の①と②の位置に工夫がしてあります。

表紙はすべすべした紙を使っていますが、①と②のタイトルや氏名等を書く場所付近は万年筆のインクでもきれいに掛ける工夫がしてあります。

万年筆のインクはすべすべしたノートの表面でこすれてしまったり、インクが上手く乗らなかったりするのですが、このノートはしっかりとインクが載るように工夫されています。

背表紙にタイトルが貼れるインデックスシールも付いてきます。ノートの整理で立てかける時に使ったりすると良く見えます。

広い用途で使ってます

日記や記録用としてはもちろんですが、設計にも使えます。

方眼用紙の様なノートを使ってきたのですが、方眼が目立ちすぎていました。このノートでは罫線がしっかり見えますが、方眼の点線は薄く印刷されているので目が疲れません。

間取り図や設計のメモと文章がきれいに見せることができるので重宝しています。

おすすめは、リーズナブルな5冊セット

このノートをAmazonで5冊セット305円で購入しました。

現在購入5回目のリピーターです。

まとめ

ノート選びのポイントは、自分がどんなシーンで、どんな筆記具を使って、どんな目的で書くのかを明確にすることが大切です。

書きやすさやサイズなどの他に、「見返したくなるデザイン」であることも大きな判断基準です。

最初に選ぶ時は少し面倒でも、気に入ったノートに出会えれば、それだけで書く時間が楽しくなり、習慣として続けやすくなります。